こんにちはつよぽんです

グラスウールの施工マニュアルを載せます。

今後はこの施工がダメを書きます。

断熱施工について

旭ファイバーグラス株式会社の「アクリア」断熱施工マニュアルよりの抜粋です。

マニュアルの本文

【基本事項】

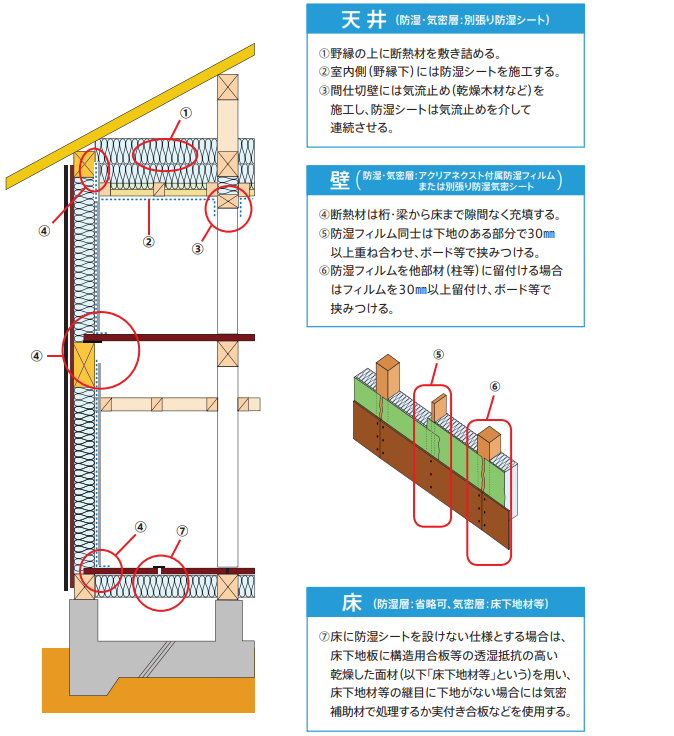

● 防湿層は、断熱材の室内側に設け、防湿フィルムを施工する。

● 天井(又は、屋根)、壁、床(又は基礎)の各部位で、連続した断熱層・防湿層を施工する。

● 外壁と最下階の床、外壁と中間階の床、外壁と最上階天井又は屋根の取合部で、連続した防湿層を施工する。

● 間仕切壁と最下階の床、間仕切壁と最上階の天井又は屋根の取合部で、連続した防湿層を施工する。

● 外壁及び間仕切壁の上下端部は、気流止めを施工する。

● 断熱材の内部で、耐久性、断熱性に支障のある有害な結露の発生を防止する措置を講じる。

■断熱施工について

● 断熱材を充填する場合は、周囲の木枠との間及び断熱材相互の間に隙間が生じない様均一にはめ込む。

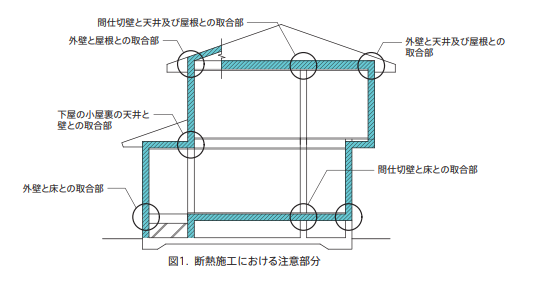

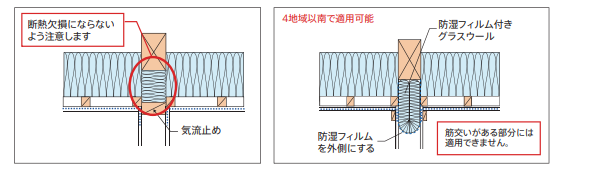

● 上図の○印で示す取合部では、納まりと施工に特に注意し、断熱材に隙間が生じないようにする。

■防湿・気密施工について

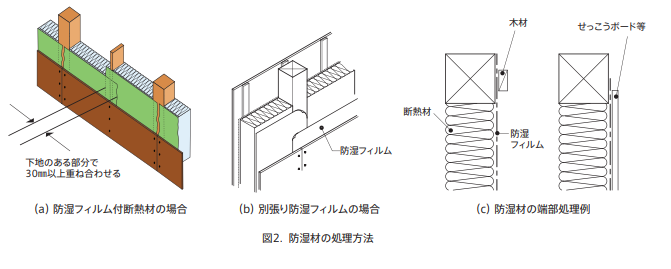

● 防湿フィルムは、継目を縦、横ともに下地材のある部分で30㎜以上重ね合せ、留め付ける。

● 防湿フィルムの継目部分はガンタッカーを用いて200~300㎜程度の間隔に、 その他の箇所は要所に留め付け、たるみ、しわのないように張る。

● 防湿フィルムの端部は、下地材のある部分で木材、ボード等で挟み付け釘留めする。

● 各取合部においても、防湿フィルムの連続に注意する。

■通気層施工について

● 壁内結露を防止するため、断熱材の屋外側に通気層を設ける等の措置を講ずる。

● 通気層はその上下端部を外気に開放し、厚さは15㎜以上を目安とし、通気層内に侵入した 雨水が外部へ速やかに排出するような納まりとする。

● 繊維系断熱材を使用する場合には、断熱材と通気層の間に防風材を設ける。 防風材は防水シートが兼ねることも多い。

外皮性能確保のための配慮事項

■気流止めについて

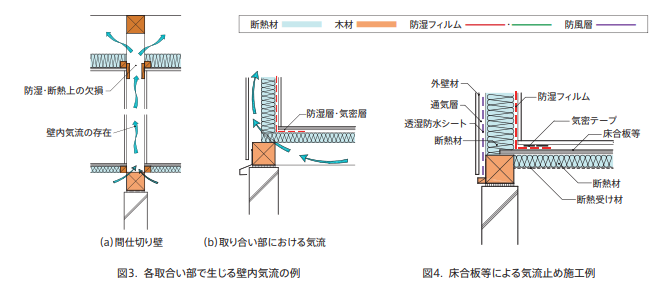

● 外壁や屋根、天井、床などを十分に断熱しても、その取合部から壁の内部に、床下の冷気が入り込むと、 断熱性能の低下を引き起こし、内部結露の原因にもなるため、壁の上下の取合部には、気流止めを施工する。

● 間仕切壁の上下にも、図3のように床下から小屋裏まで煙突状態になり、間仕切壁内を気流が生じるため、 必ず気流止めを設置する。

● 各部位の気流止めの施工例について、図4~図7に示す。

外皮性能確保のための配慮事項

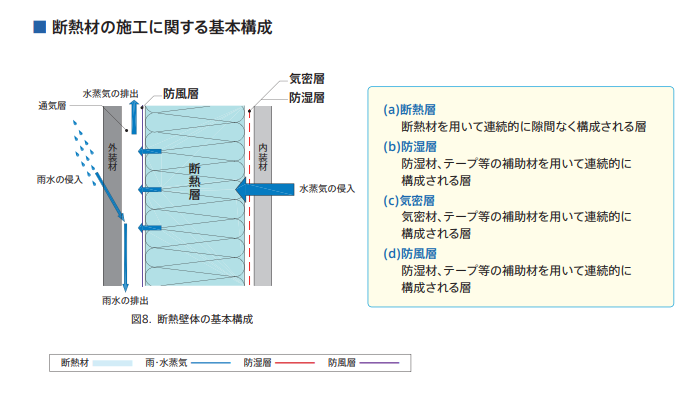

断熱材の施工に関する基本構成

グラスウール断熱施工の基本的考え方

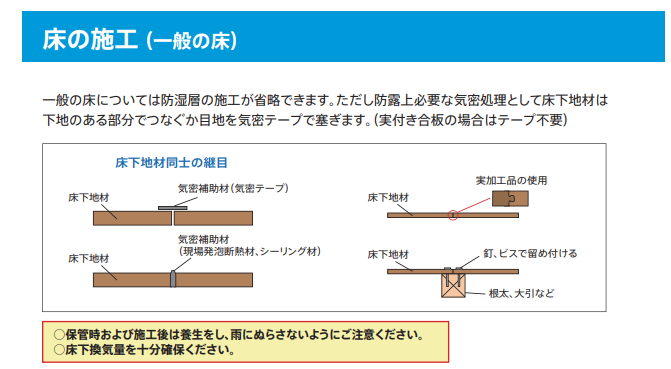

床の施工(一般の床)

床の施工(外気に接する床)

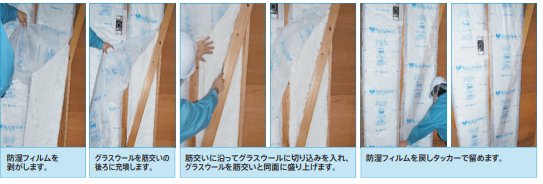

壁の施工

I )防湿フィルム付グラスウール(アクリアネクスト)の場合

アクリアネクストのフィルムが防湿・気密層となります。

アクリアマットなどの18μmの防湿フィルムを使用する場合は、 内装下地材(石膏ボード等)を胴差し・桁まで張り上げることで気密層となります。

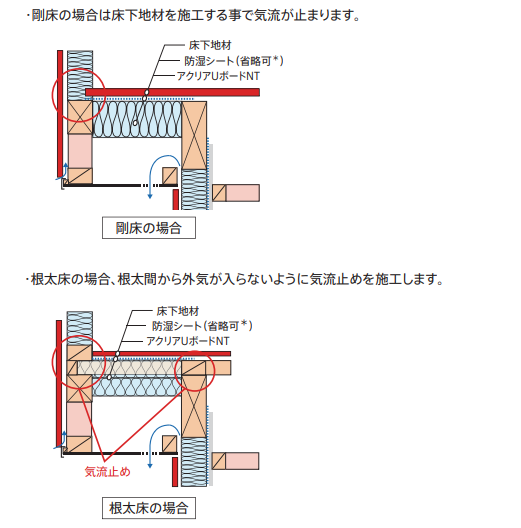

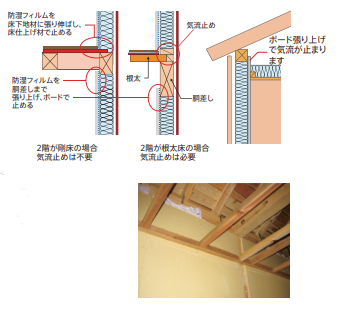

フィルムの下部は床下地材に留め付け、床仕上げ材で押さえて床の気密層につなげます。 (ボードの受け材に留め付けるか気密テープで処理する事も可能)

・ボードを張り上げる事で胴差を介して 2階に断熱、防湿・気密層を連続させます。

・2階が根太床の場合は気流が壁内に 入らないように気流止めを施工します。

・最上部はボードを桁まで張り上げる事 で気流止めが不要になります。

・天井野縁は壁のボード張り上げ後に施工します。

・野縁を先に施工する場合は断熱材充填後に野縁を施工し、 野縁上部もボード等でフィルムを押さえ付けます。

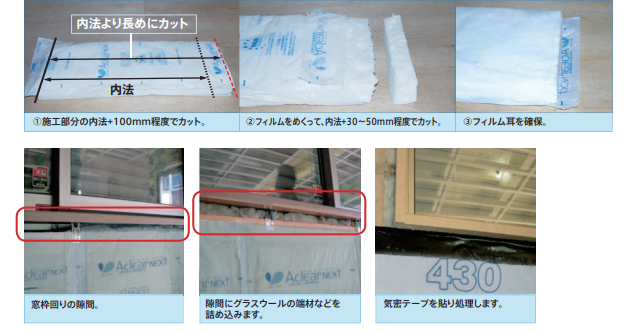

■開口部回り

・窓台、まぐさの見附面にフィルムを留め付け、ボードで押さえ付けます。

・窓回りに隙間が出来る場合はグラスウール端材を詰め込み、テープ等で防湿処理をします。

・窓回りに防湿フィルム付グラスウールを充填する場合は内法より長目にカットしてフィルムの耳を確保します。

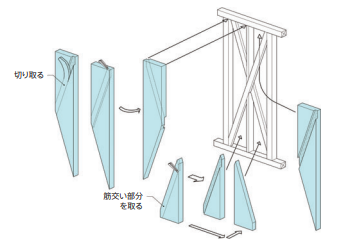

室外側に面材が無く、 筋交い部等の裏側に断熱材を施工した 場合、断熱材が透湿防水シートを押して 通気層を潰してしまうことがあります。

その場合は、右図のように筋交い等の 部分にあたる断熱材を切り欠いて 施工することをお奨めします

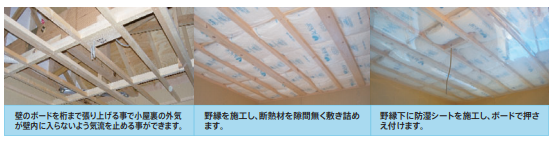

天井の施工

天井部の断熱施工

・壁のボードを桁・梁まで張り上げ、野縁を組みます。

・野縁の上に断熱材を隙間無く敷き詰めます。

・室内側に防湿シートを施工します。

・天井の断熱材を2層にする際には上の断熱材と下の断熱材が直交するように施工をします。防湿フィルム付の 断熱材を使用する場合は、上側の断熱材の防湿フィルムを剥がすか、穴を開けて湿気が通るようにします。